A branquitude quer falar sobre racismo sem se sentir ofendida

- Richell Martins

- 20 de jun. de 2025

- 5 min de leitura

Recentemente, numa reunião do clube de leitura, o debate da vez foi o livro “O avesso da pele”, de Jeferson Tenório (um livro que escancara, com sensibilidade e dor, as camadas mais cruas do racismo no Brasil). Além da potência da obra, o que me chamou a atenção foi o desconforto - ou a tentativa de evitá-lo - de falar sobre racismo em um grupo sem nenhuma pessoa preta.

A conversa era mediada por uma mulher branca e, em certo momento, surgiu um comentário sobre o "grau de agressividade" de autores negros ao tratar o tema do racismo. A mediadora preferia os que tratavam o assunto com mais "brandura", como se existisse uma régua que mede os níveis aceitáveis de dor. Claramente sua preferência de pessoa branca está investida em autores negros que explicam o racismo com calma, sem causar constrangimentos.

Ao ouvi-la, a questão acesa na minha observação era: Por que pessoas brancas ainda esperam que o racismo seja apresentado de maneira simpática, gentil, suave? Por que a dor precisa ser embrulhada para presente para ser aceita?

Quando você conhece seu lugar (de fala)

Jeferson Tenório, escritor brasileiro nascido do Rio de Janeiro (RJ), trouxe ao mundo “O avesso da pele” (inclusive, vencedor do prêmio Jabuti) com a história de um jovem que tenta lidar com a morte de um pai ausente - um homem negro, professor -, passeando pelas histórias de todas as fases de sua vida, até o momento antes de morrer.

A forma como escreveu é como uma grande manta de crochê que, sendo feita a mão, revisa detalhadamente sensações únicas e íntimas dos personagens. “É impossível escrever um livro sem material biográfico”, disse ele ao jornal Estadão.

Ao receber da mediadora a palavra, diante dos colegas brancos presentes (ou participando por videochamada), manifestei imediatamente minha incapacidade de falar sobre o que não sofro, não vivo e não conheço por dentro. Nenhum de nós, ali, teria o “lugar de fala” - essa expressão tantas vezes deturpada por quem não a respeita.

Esse lugar não é instrumento de censura, mas de responsabilidade: conhecê-lo é reconhecer que só quem vive as experiências é quem pode traduzir seus efeitos por completo. Como pessoa branca, eu posso estudar, ouvir, refletir e me posicionar contra qualquer forma de racismo. Mas nunca vou saber, de fato, o que é sair de casa, todos os dias, com medo de não voltar por causa da cor da minha pele.

Há uma cena do livro que me fez lembrar, imediatamente, de uma tragédia real que aconteceu em 2022 e foi notícia em todo o país: Durval Teófilo Filho, homem negro de 38 anos (minha idade atual), morador de São Gonçalo (RJ), foi baleado por um sargento da Marinha, ao procurar na mochila as chaves para abrir o portão do condomínio onde morava. O militar, vizinho dele, atirou três vezes, por ter achado que Durval iria sacar uma arma. Aurélio Alvez Bezerra, homem branco, não deu chance a nenhuma defesa.

Pessoas brancas não vivem esse tipo de terror. Não são abordadas com o dedo no gatilho porque estão andando sozinhas, voltando pra casa. Não são questionadas para onde vão, de onde vieram, o que estão fazendo e o que têm dentro da mochila.

O vocabulário de um Brasil racista

É aí que entra outro ponto: como nossa linguagem ajuda a manter o racismo cotidiano vivo. Num grupo, uma pessoa branca é descrita como “o homem de camisa azul”, “a moça ali, do lado daquela placa”. Já a pessoa negra vira “o negão ali”, “chegou uma negona…”, sendo inútil qualquer outro detalhe que não a cor da pele.

Ao final do encontro do clube de leitura, ainda ouvi sobre as diferenças entre pessoas de pele retinta que manifestam sua revolta contra os racistas. “E a pessoa nem é tão negra assim. É até moreninha”. É tudo reflexo de um sistema que reduz os sujeitos a estereótipos. Aceite que você precisa aprender mais sobre colorismo.

“A coisa tá preta”, “denegrir”, “mulata”, “humor negro”, “não sou tuas nêga” - o glossário é imenso e eu não estou aqui para alfabetizar os leitores. Qualquer dia, a gente conversa mais sobre termos substitutos.

Não fica apenas na ponta da língua. É aquele currículo que não recebe retorno da empresa. É na loja onde o segurança segue de perto (ou pede para conferir se tem nota fiscal da compra). É no tratamento diferenciado no restaurante ou no banco. É na sexualização da cor como algo exótico.

Qual é o papel dessa gente “branca”

O que você, “branco” e “branca”, pode fazer? Afinal, é tudo “mimimi”?

Eu começo lembrando a aula que Darcy Ribeiro nos dá sobre a formação étnica do Brasil, razão pela qual estou usando aspas nesta parte. Uma voadora com os dois pés bem no meio da pleura (com licença, Francisgleydisson).

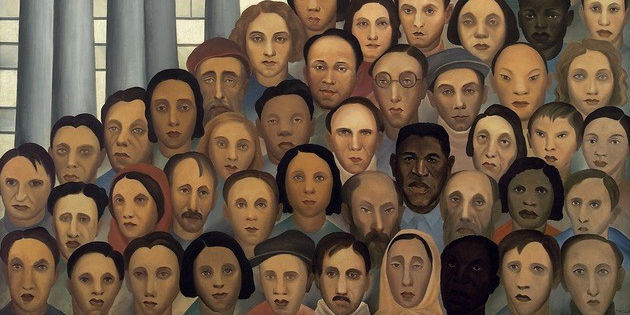

Ele explica que, quando os portugueses invadiram nosso território e engravidaram as indígenas, nasceram filhos que nem eram portugueses (brancos), nem eram mais puramente indígenas. Depois, quando os negros escravizados foram arrancados de seus países, no continente africano, e trazidos para o Brasil, mais uma vez os homens engravidaram as mulheres negras. Os filhos nem eram europeus, nem eram indígenas, nem eram negros africanos. Darcy Ribeiro nos ensina que nasceram os mestiços, aqueles que não eram ninguém (de acordo, claro, com os termos tradicionais). Essa confusão de identidade ele chamou de “ninguendade”.

Portanto, num Brasil mestiço, é uma grande ignorância falar em “pureza” de raça; consequentemente, é uma grande burrice alimentar em si e nos outros o racismo. E em outros países? A burrice é igual, só que escrita em outros idiomas.

O que os brancos podem fazer? Escutar sem interromper. Não é sobre não poder dar opinião, mas há situações em que é mais poderoso se calar para que outras vozes falem.

Aliás, ao lado de pessoas racistas, falar é fundamental para não ser considerado um aliado. Pegando emprestada a ideia de um ditado além-mar: “Se um racista se senta à mesa com dez pessoas e ninguém se opõe, então há 11 racistas”.

E o que mais? Podem ler autores negros sem esperar delicadeza, sem exigir tradução emocional. A dor dos outros não tem a obrigação de ser pedagógica.

E o que mais? Podem reconhecer os privilégios de ser branco. Sim, é socialmente vantajoso ter nascido branco e isso significa entender que o jogo é desigual: nascer branco é não ter que pensar na cor da pele para existir em paz.

E tem mais? Muito mais. Agir nos bastidores é lutar também: apoie e indique pessoas negras; contrate ou associe-se a profissionais negros. Por serem negros? Não, por serem pessoas que têm capacidades profissionais, pessoais e emocionais.

A luta antirracista não é feita só com discursos e textos como este, nem de “salvadores brancos”. É feita com decisões concretas, todos os dias, e precisa de aliados conscientes, firmes, que saibam que o protagonismo é das pessoas negras, mas que a responsabilidade é de todos, sem exceções.

Quer começar (ou continuar)?

O processo da desconstrução do racismo nunca termina. Por isso, recomendo que você ouça e leia pessoas negras.

Nas páginas:

Djamila Ribeiro – livro “Pequeno manual antirracista”.

Lélia Gonzalez – livros “Lugar de negro” e “Por um feminismo afro-latino-americano”.

Cidinha Silva - livro “Parem de nos matar”

Sueli Carneiro – livros “Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil”

Grada Kilomba – livro “Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano”.

Nas redes:

Vou indicar dois dos milhares de perfis relevantes nas redes sociais, sobretudo no Instagram:

Alma Preta Jornalismo - @almapretajornalismo

As Negas do Ziriguidum - @asnegasdoziriguidum

Na música:

Como a música é parte da minha vida, segue uma playlist.

Comentários